里山の原風景は一年を通して豊かな移り変わりを見せてくれる。その変化はもちろん、無限だが、おおよそに着いて行くため、日本の伝統的な暦が骨組みとしてとても楽しく使える。暦は太陽の角度によって一年を24等分して、「二十四節季」(にじゅうしせっき)を設ける。節季は「春分」、「夏至」、「秋分」、「冬至」などの天文現象や、「穀雨」、「大暑」「寒露」、「大寒」など、天気の大まかな変わり目を基準にする。また、「立春」と「立夏」、「立秋」、「立冬」によって一年を四つのシーズンに分ける。

しかし、一つの節季は大体15日間、細かい変化を捉える上はすこしおおまかすぎる。そこで、暦は各節季をさらに三つに分けて、「七十二候」(しちじゅうにこう)を設けている。一つの候は5日間、花の展開や鳥の鳴き声、昆虫の動きなど、自然界の細かい変化に対応できる。現在、24節季はテレビの天気予報にも紹介され、ぼんやりと知られているが、72候はほとんど忘れられている。

暦上には5月5日は立夏で、5月15日~19日は「竹笋生」(たけのこしょうず)の候となっている。南関東の里山原風景には、マダケとモウソウチクの2種類の大型竹が広く植えられている。マダケは弾力性に優れていて、建築や竹細工に巧みに用いている。モウソウチクは弾力性に欠けていて、建築材よりも筍として高く評価されている。マダケは普通、節目ごとに二つの輪がるが、モウソウチクは一つの輪だけ。

モウソウチクの筍は太くて、皮が硬くて剛毛に覆われる。対して、マダケの筍は細くて、皮がなめらか、美しい斑模様に恵まれて、竹皮細工に適して、また、その防腐性と吸湿性を生かして、おにぎりなどを包むにもよく使われる。マダケは漢字で「真竹」と書くが、または筍が苦いから「苦竹」とも書く。

モウソウチクは中国原産、江戸時代に日本に持ち込まれたと考えられている。漢字で「孟宗竹」と書くが、この「孟宗」は古代中国に伝わった儒教的な親孝説話に登場する男の子の名前に因んでいる。

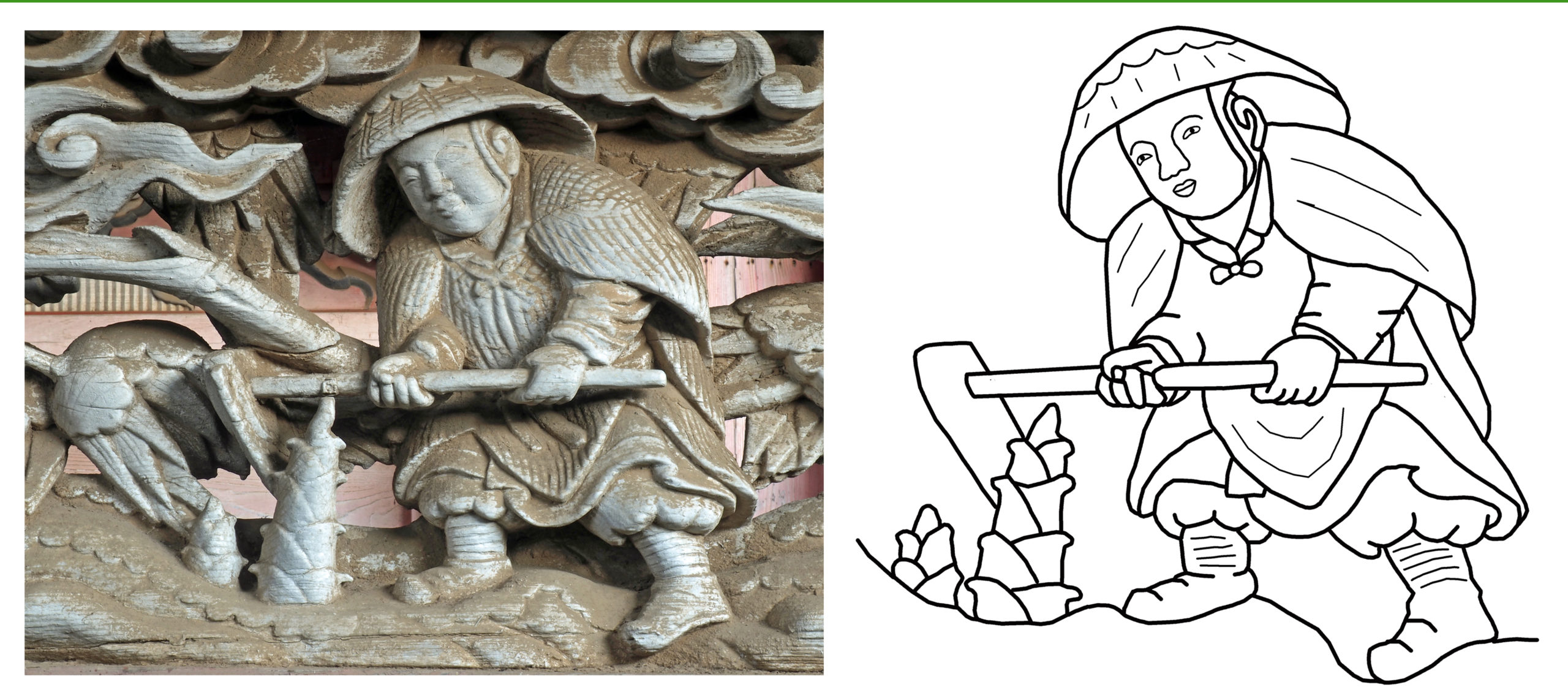

話によれば、孟宗は父親を亡くしたが、幼い子でありながら母親の面倒を一生懸命見ていた。ある冬、母親が病気に倒れた。孟宗は母にその一番大好物の筍を食べさせたいと思って、真冬の森に探しに出かけた。当然、深い雪に覆われた森には筍の姿が全くなかった。しかし親孝行の気持ちの強い孟宗は決して諦めず、天に祈りながらひたすらに掘り続けた、すると雪が突然解けて、筍があちこちに頭を出してくれた。孟宗はその筍を母に与えると、母は病気が治り長生きした。

孟宗を始め、親孝行に特に優れた24人の話を選んで紹介する「二十四孝」(にじゅうしこう)とういう書が中国で作成され、14世紀ころから日本にも伝わったと思われている。江戸時代に入ると、儒教は隆盛期を迎え、「二十四孝」は、厳しい封建支配の思想と正当性を一般人に分かりやすい説明する絶好な材料として広く用いられるようになった。

北総の里山にも、「二十四孝」のモチーフは江戸時代に建てられた神社や仏閣の彫刻に施され、今でも残っている。ぼくは以前から、北総各地を自転車でこぎ回り、「二十四孝」のモチーフを施した神社仏閣を探し、記録している。一般的に、日本の思想は仏教と神道を中心に捉えるが、このプロジェクトを通して、儒教も、江戸時代の封建制度をスムーズに保つための 需要な社会価値観であることが分かってきた。