ぼくケビン。ニューヨーク生まれ育ちのアメリカ人、 年齢は「アラ七半」。よく、「何年日本にいる?」と聞かれるが、いつも指5本を立てて答える。これは5年ではなく、50年を意味する。皆、びっくりすれね!1972年、アメリカ陸軍の軍人として初めて日本にきて以来、日本の自然と文化に引かれて、そのフィールドを自分のライフワークに決めた。

ぼくケビン。ニューヨーク生まれ育ちのアメリカ人、 年齢は「アラ七半」。よく、「何年日本にいる?」と聞かれるが、いつも指5本を立てて答える。これは5年ではなく、50年を意味する。皆、びっくりすれね!1972年、アメリカ陸軍の軍人として初めて日本にきて以来、日本の自然と文化に引かれて、そのフィールドを自分のライフワークに決めた。

この38年あまり、千葉ニュータウンに棲んでいる。千葉ニュータウンは交通が便利、ショッピングなどのアメニティも揃っており、現在は人気絶頂。ぼくは千葉ニュータウン中央駅から歩いて7~8分の高層マンションの20回に棲んでいる。ベランダから北方向を見るとニュータウン名物の「マンションの森」が広がっている。この周辺の新しいマンションは完成する前に完売するよう。

しかし、ニュータウンは元々、1980年代、静かな農村地帯の中に作られ、住宅街の周辺には田んぼや畑、雑木林など、典型的な里山風景もよく残っている。多くの農村集落も健在。ニュータウンそのものは東西に長いものの、南北には狭い。また、少なくとも現時点では、開発はニュータウンの計画地内に限られており、外側にはあまりひろがっていないため、住宅街と里山が隣り合って共存している。例えば、ぼくの表玄関に出て南方向(左)に向かって歩くと、10分で住宅街と里山の境界線を超える。北総の地域ほど、生活の便利性と里山の美しい風景が見事に両立している類例は日本のみならず、世界的にも珍しい。

ニュータウン周辺の里山は、ナチュラリストのぼくにとってメインフィールドでもある。毎日のように自転車やカントリーウオークで里山を巡り、生き物や歴史、伝承文化などを楽しく観察している。観察を38年間続いても、飽きることは一切ない。里山にはそれほどの魅力的なネタが潜んでいるから。

北総の里山はスケールがとても小さい。基本的な地形は、ほぼ平の高台(下総台地)とそれに深く入り込む狭い谷間(地元でヤツ(谷津)と呼ばれる)から成り立っている。沼や利根川の周囲に膨大な沖積平野も広がっている。基本的な土地利用は、台地の表面に畑と植林、ヤツと沖積平野などの低地には水田。低地と台地の間の斜面には雑木林や竹林など、里山的な森林が茂っている。同じような地形と暮らしの様式は、武蔵野台地、大宮台地、常陸台地にも見られる。北総地域には戦後の開発が遅れたため、里山が広く残り、現在は南関東を代表する貴重な原風景が楽しめ。

ぼくはここに引っ越してきた1986年以来、周辺の里山を楽しみながら、その保全運動にも積極的に関わっている。里山には悲しい矛盾がある。あまりにも見慣れた風景から、その価値が見えてこないのだ。白神山地のブナ林や沖縄のサンゴ礁なら、自然遺産としての保存価値が分かりやすい。しかし、対照的に、田んぼや雑木林、小川などの小さな里山は、各地でありふれた風景。特別に保存するという発想はなかなか浸透しない。

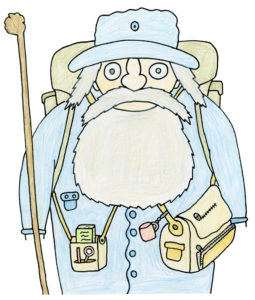

ぼくは本や新聞、雑誌にエッセイなどを書いたり、テレビやラジオの番組に出演したりして、里山の良さと大切さをアピールしてきた。読売新聞の英字新聞の週刊連載エッセイ「Nature in Short」は20年以上続いて、全部で千数百回以上書き続けた。そのネタの殆どは、身近な里山で見つけたもの。雑誌や地元の地域新聞でも月間連載を本語で書いてきた。また、数多くの講演会や自然観察会を行って、里山のファンを積極的に増やそうとしている。

里山保全に特に高い効果だったのは、1996年、朝日テレビの「ニュースステーション」企画。一年を通してニュータウン周辺の原風景をフォローしえ、映像と解説で里山の面白さを紹介した。当時、久米宏さんがキャスターを務める「ニュースステーション」は高い人気を誇り、「里山」というキーワードを一気に全国に広めてくれた。

ナチュラリストといっても、ぼくの趣味は動植物に限らない。じつはぼくの本来の専門は民俗学、自然と人々の関わりに特に関心が高い。里山では、地形、気象、動植物、暮らしの営み、歴史、伝承文化など、実に様々な要素がお互いに影響し合い、長年にわたり地域の原風景をクリエートしてきたる。ぼくはこれらの要素の関わり合いを通じて里山の原風景を捉えろうとする。

ちょっと難しいのは、人々のこころに潜む素朴な気持ちや思想、理念など。例えば、自然・神仏・人の関係を表す宇宙観や、人が自然または他人に対して示すべき態度の価値観などのことが該当する。このような心に潜む宇宙館と価値観は、人々の自然との接し方に大きな影響を与える。例えば、日本独特な自然に寄り添う暮らしは、伝統的な価値観と宇宙観によって支えられてきたと、ぼくは強く感じている。日本にはあまり知られていないかも知れないが、このような立場から人と自然の関係を見つめるSpiritual Ecology (スピリチュアル・エコロジー)という学問も世界的に発展している。

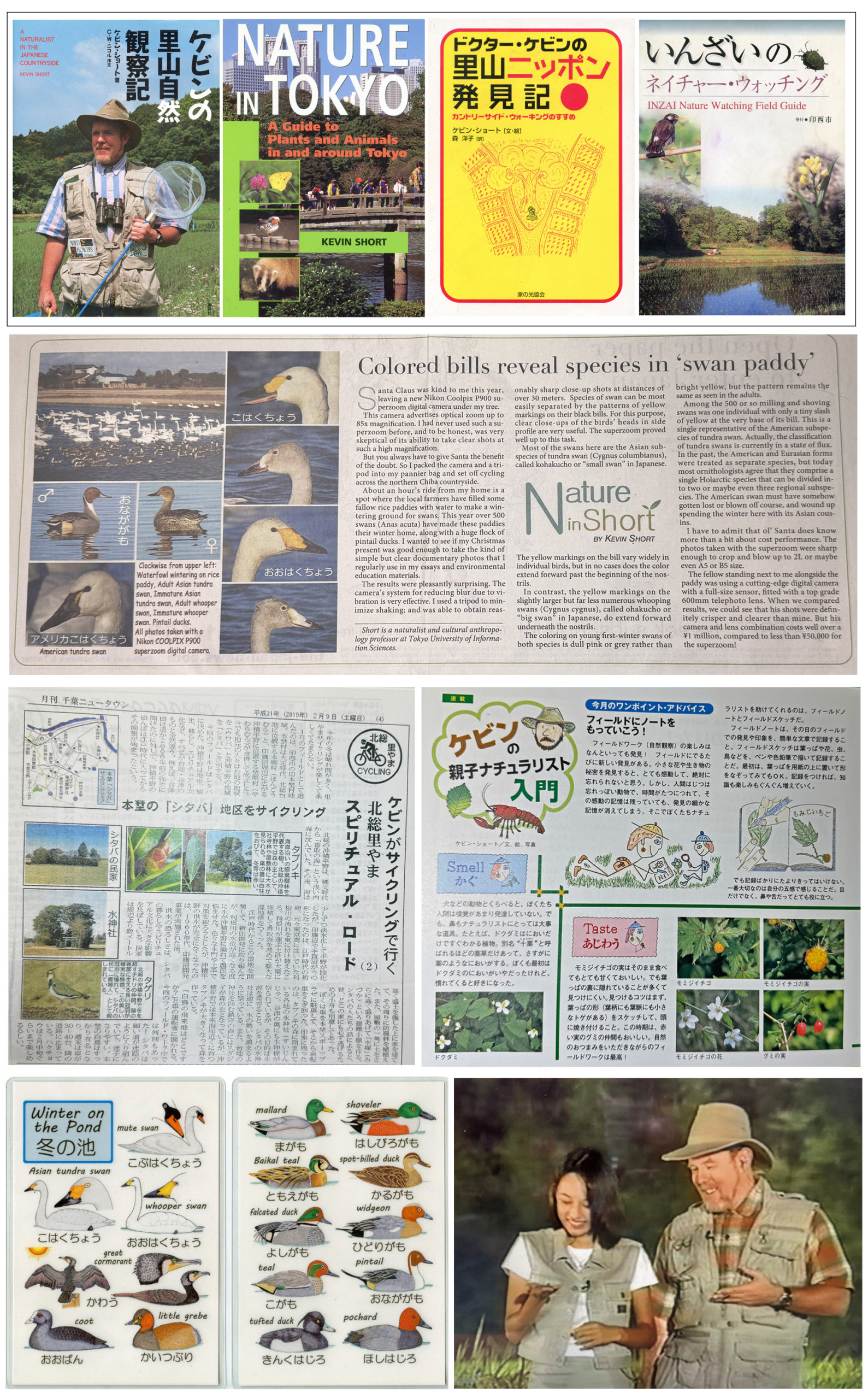

北総の各地に見られる「ため池」(溜め池)はこのスピリチュアル・エコロジーの良い事例を提供している。ため池は本来、斜面から湧き出る水を池に集めて下流の水田に送る仕組みの土木施設。もともと、安定した灌漑用水を確保するために整備されている。しかし、水を大きく頼ってきた水田稲作民の日本人は、水というものは単なる物質ではなく、神から預かる大切な恵みと見なしてきた。そして、水が大地から湧き出る周辺は、「水神様」という存在に守られる聖なる場所と考えられてきた。地元の人たちは、ため池に小島を造り、その上に社や祠を立てて水神様を祭っている。もちろん、水神様にとって聖なる環境は決して荒らさず、大切に保ってきた。

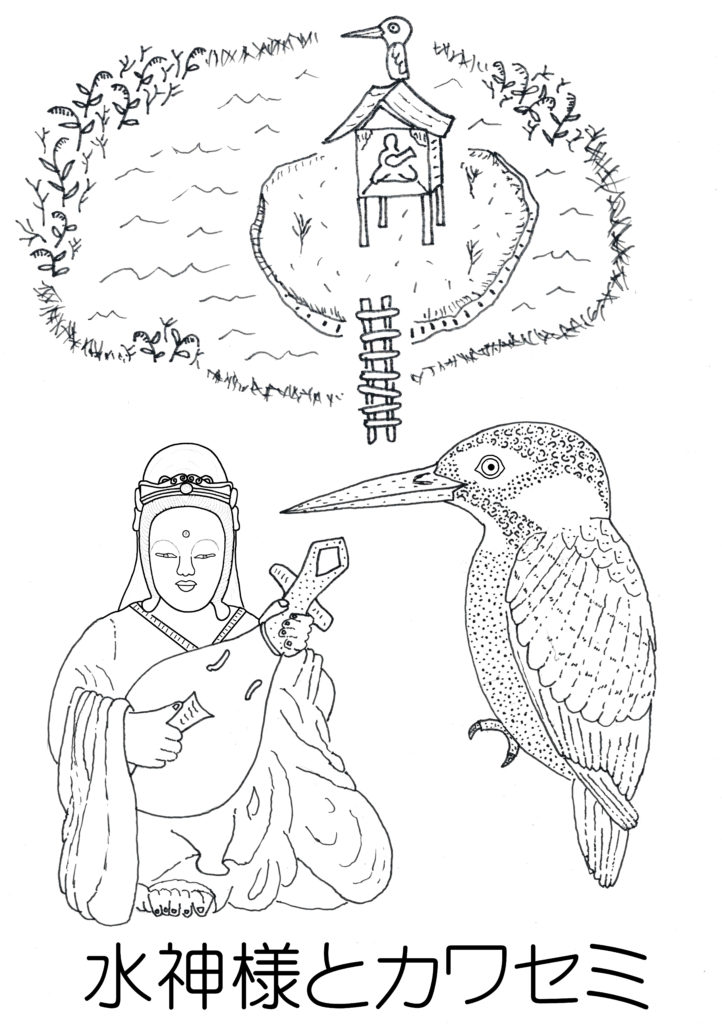

里山ナチュラリストにとって、観察と共に大事なことは、その結果を何らかの形で記録すること。ぼくは最近まで、観察ノートとフィールドスケッチをA-5サイズのルーズリーフバインダーに残してきた。植物や昆虫、鳥の様子だけではなく、歴史や伝承文化についても記録している。数えきれないほど道端の小さな石仏も、人々の心に潜む気持ちを伝え、里山原風景の貴重なパーツとして大事にしている。

2024年、ぼくは生まれて初めて自分のフィールドワークをブログにして一般公開することを決意した。人生の最後の挑戦としては面白いプロジェクトではないかと思っている。また、多くの人たちに里山の楽しさをアピールする絶好な手段でもあると考えている。このセクション「こころの原風景をそぞろ歩く」は日本人向きに日本語で書いているが、外国人向きには英語で書かれたセクション「Rambling in Japan’s Satoyama Countryside」も別に創っている。(内容はかなり違う)。また、地域の伝承文化を簡単な読みやすい英文で紹介する「里山ストリー・ブック」の企画も進行中。英語勉強のサブリーダーとして読んでいただけることを期待している。

2024年、ぼくは生まれて初めて自分のフィールドワークをブログにして一般公開することを決意した。人生の最後の挑戦としては面白いプロジェクトではないかと思っている。また、多くの人たちに里山の楽しさをアピールする絶好な手段でもあると考えている。このセクション「こころの原風景をそぞろ歩く」は日本人向きに日本語で書いているが、外国人向きには英語で書かれたセクション「Rambling in Japan’s Satoyama Countryside」も別に創っている。(内容はかなり違う)。また、地域の伝承文化を簡単な読みやすい英文で紹介する「里山ストリー・ブック」の企画も進行中。英語勉強のサブリーダーとして読んでいただけることを期待している。

身近な原風景を一緒にそぞろ歩いて楽しもう